Fernando Peña

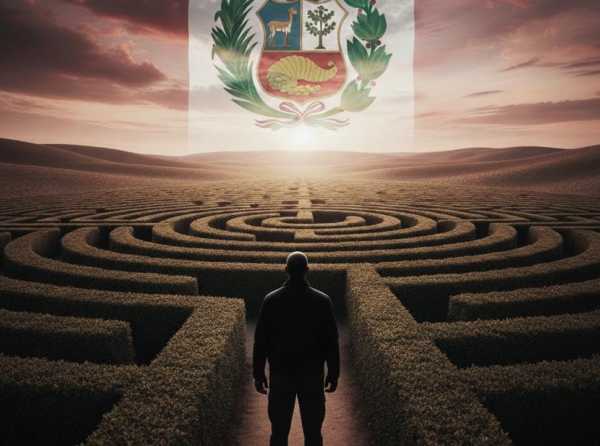

Cementerio: el olvido y la segregación trascienden

Crónica sobre el Cementerio General de Cajamarca

Son las once y cuarenta y ocho. El sol reverberante enceguece, abrasa la piel. La Municipalidad Provincial de Cajamarca, con grandes rejas y tranqueras, ha cerrado calles y avenidas tratando de evitar que imprudentes conductores congestionen el tránsito. Serenos y policías guardan el orden. La gente camina con paso presuroso; lleva entre manos ramos de flores, viste con ropa formal, va ataviada con sus mejores prendas. Es fácil identificar el lugar de procedencia de muchas de las personas que transitan por la calle y van en la misma dirección, el sombrero las delata.

Conforme se avanza, la calle se hace más tumultuosa y se va poblando de floristas, carretilleros, vendedores de globos, pequeños puestos de comida al paso –que ofrecen frito con ceviche y chicharrones—, ambulantes diversos. A lo lejos suena una corneta de algún vendedor de helados que hace más patente el caluroso día. Hombres y mujeres acompañados de sus pequeños hijos, parejas, hermanos… familias enteras, avanzan con paso lento. Conforme los ancianos van acercándose a la entrada, en un gesto de conmovedora reverencia, se despojan de sus inmensos sombreros: unos de palma otros de humilde paja toquilla.

Grupos de música, mamachas con paquetes de velas y hombres de pueblo llevando botellas de anisado, van también ingresando a acompañar a sus seres queridos: abuelos, padres, madres, hermanos, hijos, esposos, amigos... Llegan a contarles sus penas, a homenajearlos con su recuerdo, y no pocos con sus lágrimas. Todos, todos aquellos seres queridos descansan en su última morada, gozan de la paz del Señor.

Laura, una bella joven cajamarquina, maestra de historia, con una acentuada sensibilidad social, camina por el desordenado camposanto, se cruza con niños y niñas cargando al hombro escaleras que, a cambio de un sol, ofrecen a los deudos y visitantes para facilitarles el acceso a colocar las ofrendas florales en los elevados nichos. Laura ha vuelto después de mucho y ahora camina de un extremo al otro del macizo –es así como les llaman a los pabellones– Santa Isabel.

—Trato de ubicar el nicho de mi abuelo, hace mucho que no vengo a visitarlo. En este mismo macizo, un poco más allá está mi tío Lolo.

El pabellón se aprecia repleto, es inmenso y cargado de lápidas de todos los gustos. En realidad, todo en este lugar es enmarañado, con muchas áreas libres y construcciones en proceso, con mausoleos de reciente edificación y otros en ruinas.

—Este es un cementerio caótico, descuidado, mira allá —señala un lugar al centro de una inmensa pampa— eso es lo que queda del cementerio de los pobres.

El cementerio de los pobres se llama al espacio en que antaño, en un acto de segregación, enterraban a la gente de estrato popular, de bajos recursos. En aquel espacio –cercado por algunos viejos palos que demarcan un polígono ajeno al resto del campo santo– se observa caos, miseria, abandono; viejas y apolilladas cruces de madera, crecido herbaje, monte. Sorprendido pienso ¡cuánta miseria humana como para discriminar a la gente aún después de muerta! Acuden entonces a la memoria los versos del más popular valse del bardo Pinglo Alva “...Señor, por qué los seres no son de igual valor?".

—Esto es tan solo un cementerio, un lugar en que se depositan los despojos de la gente que parte, quién sabe si a un mundo mejor. En realidad, hubiera querido para mis parientes que aquí reposan un panteón, un lugar que cumpliendo la misma función sea un sitio acogedor, agradable. Un real monumento funerario.

Caminando por la inmensa pampa, en que al medio acoge también a los pobres, pasamos por sobre olvidadas y añejas losas mortuorias, carentes de todo recuerdo y cubiertas por kikuyo (grama gruesa, originaria del África oriental). En la parte noreste del cementerio se aprecian recientes construcciones, a modo de angostos mausoleos que se levantan sobre reducidos espacios de terreno y forman una especie de caída villa. A lo lejos las notas de un saxofón interpretando un huaylash declaran el origen huancaíno del difunto y sus deudos.

—Desde tiempos remotos el lugar de la memoria colectiva de los pueblos, a la vez que el espacio de tributo a nuestros seres queridos, es el cementerio.

¿Cómo fue en etapas anteriores a la nuestra?

—Nuestras ancestrales culturas rindieron tributo a sus muertos de modo sublime, destinaron un sitio de recuerdo y evocación de quienes partieron hacia un nuevo plano. No obstante; el camposanto ha devenido en espacio común y sin el otrora sentido de veneración que tuvieran. Han sido despojados de su condición de espacio de respetuoso homenaje a quienes nos antecedieron.

Los cementerios, los panteones, el camposanto, son el lugar en que los vivos nos encontramos con nuestros amados muertos, es un sincretismo entre lo vital y lo sobrenatural. Estos son los espacios en que guardamos y perpetuamos la memoria y el recuerdo de nuestros ausentes seres queridos y en que se guarda parte importante de nuestra vida social.

¿Y esto de dejar flores en las tumbas y nichos?

—Lo de llevar flores a los difuntos es una costumbre ancestral, tiene una antigüedad de más de diez mil años. A mí me parece una linda forma de decirle a nuestros muertos: aquí estoy, no te he olvidado.

A Laura se le quiebra la voz y se le enjugan los ojos en lágrimas.

—Me conmueve descubrir cómo es que, hasta los epitafios, que antes eran doliente expresión de los deudos, hoy son también una plantilla.

Este último pedazo de tierra, de forma trapezoide y doce hectáreas de extensión, en que reposan los restos de aquellos seres queridos, tiene una larga existencia, vestigios de tumbas de remotas fechas hacen alarde de su vieja historia que supera largamente un siglo. A pesar de su añeja presencia sigue siendo un espacio de lamentable descuido; un lugar que nos recuerda que, a pesar del discurso que habla de todas las sangres, somos una sociedad en que la exclusión social se expresó también en el camposanto.

Mientras vamos saliendo por el recorrido pasaje de acceso al cementerio pienso que aquel concepto de la muerte como igualadora de la condición de las personas es tan solo un romántico enunciado.

Son las dos y treinta de la tarde. Me despido de Laura y agradezco que me haya ilustrado. Voy alejándome del Cementerio General de Cajamarca mientras revolotean en la memoria los versos de un viejo bolero “cuando más trato a los hombres, estimo a los perros más”.

COMENTARIOS