Javier Agreda

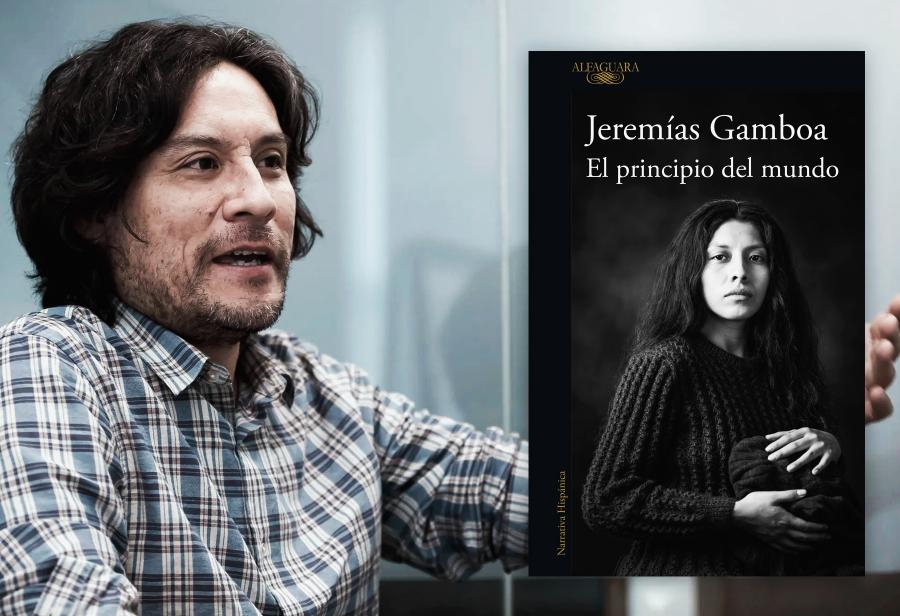

El principio del mundo

Reseña crítica de la más reciente novela de Jeremías Gamboa

El escritor Jeremías Gamboa (Lima, 1975) debutó en la novela con la exitosa Contarlo todo (2013), un extenso y casi autobiográfico relato cuyo tema central era el racismo y la discriminación que el propio autor vivió durante su formación en la Lima de los años ochenta y noventa. Ocho años después publicó su segunda novela, Animales luminosos (2021), también casi autobiográfica y con una temática similar, pero esta vez limitada a sus experiencias en la Universidad de Boulder, Colorado, donde estudió una maestría. A ellas se suma ahora la novela El principio del mundo (Alfaguara, 2025), mucho más extensa y ambiciosa, en la que vuelve a “contarlo todo” sobre su vida –esta vez tras el personaje de Manuel Flores–, tanto en Lima como en Estados Unidos, además de narrar la historia de la madre del protagonista. El resultado es una novela de casi mil páginas en la que nuevamente los temas centrales son la discriminación y la búsqueda de la propia identidad.

El libro comienza con Manuel regresando a Lima, después de concluir sus estudios de posgrado en Estados Unidos, a la casa familiar, donde lo esperan su madre (Candelaria), su hermana Irene y una tía. Lo que más impresiona a Manuel es la pobreza y el deterioro del paisaje urbano: “casas sin tarrajear, casas a medio construir, a medio pintar, a medio hacer… la silueta de lo que parece una estatua en medio de una improbable plaza desierta”. Y a partir de las conversaciones con Irene y Candelaria, Manuel rememora su experiencia en Estados Unidos: desde el aspecto físico de la universidad y su entorno (tan diferente del paisaje limeño) hasta su relación con compañeros y amigos. Esa es la dinámica general de la novela: Manuel construye su historia a partir de los reencuentros con personas significativas en diferentes etapas de su vida: Sabino, su amigo de infancia; la profesora Marina; su compañero Larsen Blauman (peruano, a pesar del nombre), entre otros.

Lamentablemente, casi todos estos diálogos se limitan a reconstruir momentos en que los personajes fueron discriminados por su raza, su forma de hablar o su lugar de origen. El politólogo Alberto Vergara destaca esta característica en su reseña: “Yo no había leído en la literatura peruana una narración tan atenta a las microexperiencias… de la migración a Lima de los años cincuenta y sesenta, con las transformaciones de los noventa y los 2000”. Aunque esas “microexperiencias” a menudo se reducen a anécdotas más bien burdas (como que a Manuel no lo dejaron entrar a una discoteca miraflorina que se reservaba “el derecho de admisión”) y que, por lo reiterativas, vuelven el relato monótono y autocompasivo. A ello se suma que, como en las anteriores novelas de Gamboa, la actitud del protagonista frente al racismo es básicamente la de aceptarlo y tratar de superarlo apelando a sus méritos personales: inteligencia, esfuerzo, dedicación. En esas páginas, la novela se parece demasiado a las autobiografías de personalidades exitosas –futbolistas, empresarios, figuras mediáticas– que dominan la lista de best sellers.

Solo en los capítulos dedicados a la historia de la madre, la novela parece superar esos problemas (el discurso arribista, el autoelogio). La dramática infancia de Candelaria remite a la de Ernesto, el protagonista de Los ríos profundos, ambos degradados a lo más bajo de la escala social por la maldad de una madrastra. Y sus malas experiencias de joven migrante en Lima, cuando ni siquiera sabía hablar castellano, tienen la intensidad y la importancia que le faltan a las peripecias casi triviales de su hijo. “El largo capítulo en que Candelaria rememora sus años de empleada doméstica en Lima es descomunal. El agravio sin fin. Violentada en las calles, agredida en las casas, ninguneada en todas partes”, dice Vergara. Lamentablemente, la historia de Candelaria es solo eso: un capítulo largo, de unas 200 páginas, seguido de otras 200 páginas que, como también apunta Vergara, “se le escaparon de las manos a un autor que imagino extraviado en sus miles de folios sin poder poner un punto final”.

El principio del mundo nos plantea una pregunta incómoda: ¿por qué una novela tan predecible, monótona y estructuralmente desordenada ha recibido tantos elogios por parte de la crítica? Una posible explicación es que el éxito de Gamboa no se basa tanto en la calidad literaria de sus novelas como en su capacidad para activar ciertos códigos sentimentales muy reconocibles en el Perú. Hay en su obra una apelación constante al dolor del migrante, al agravio histórico, al relato de la superación personal. Y eso, en un país con una sensibilidad colectiva ya codificada en torno a esos temas, garantiza atención y aplauso.

Pero, ¿qué hay más allá de esa estructura emocional? ¿Cuál es la verdadera apuesta estética o literaria de Gamboa? Nos parece que esa apuesta no existe. En vez de explorar caminos nuevos o tensionar las formas del relato, Gamboa se limita a reafirmar lo ya sabido. La injusticia ya está dicha, el lector ya sabe qué sentir. El narrador, entonces, no argumenta ni descubre, solo le basta con mostrar la herida para que el texto sea considerado valioso. La literatura, en ese marco, se vuelve un espejo de consensos y no un espacio para la creación o la reflexión. Por eso el mérito de El principio del mundo no está en lo que cuenta, sino en la eficacia con la que se acomoda a lo que el lector espera que le cuenten.

COMENTARIOS