Aldo Llanos

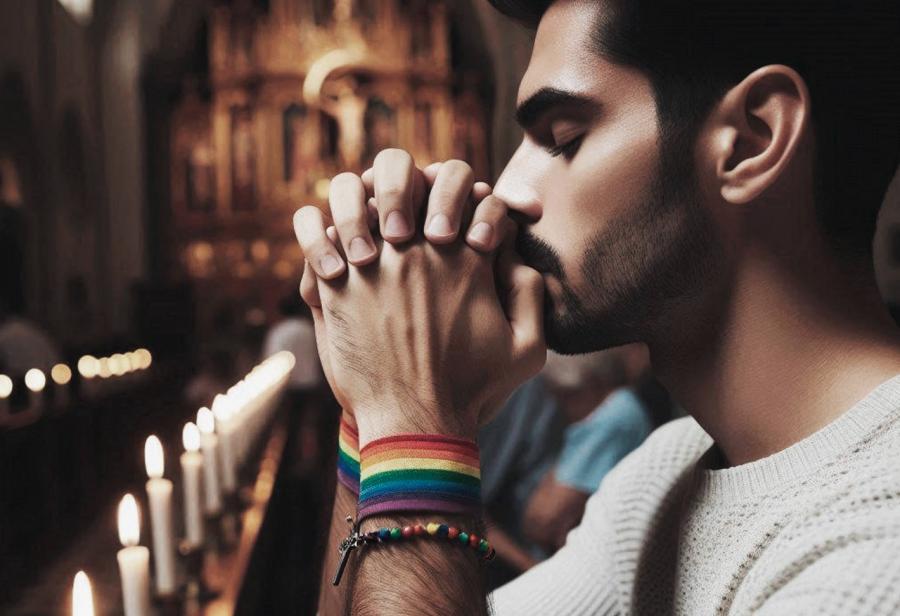

Mi amigo creyente LGTB+

Una reflexión cristiana

Cuando dejé el agnosticismo y volví al cristianismo –primero y muy brevemente, como cristiano evangélico pentecostal y luego al cristianismo católico de mi infancia– adopté muchas poses que con el tiempo he sabido ponderar. Cuando uno es un recién converso, puede ser muchas veces demasiado rígido y hasta intolerante, creyendo estar haciendo las cosas cristianamente bien. Sin embargo, nos vamos tumbando a muchas personas por delante.

Al comprarme en aquel tiempo el discurso de la “batalla cultural”, empecé a separar a las personas de acuerdo a sus convicciones. Y fue ahí en donde encajaron perfectamente las personas LGTB+ quiénes tenían adheridos otros rótulos tales como “izquierdoso”, “progre” y “ateo”.

Sin embargo, quería (y quiero) ser un buen cristiano, aunque siga arrastrando miles de defectos, por lo que empecé a dejar que la vida y, en ella, el Espíritu, me vayan enseñando cuál era la esencia del cristianismo dentro de una determinada espiritualidad.

Grande fue mi sorpresa al empezar a conocer a no pocas personas (pasado el tiempo creo estimar sin temor a equivocarme que son la mayoría) que siendo LGTB+ mostraban un genuino deseo de tener una relación personal con Jesús. Pero no encajaban en el lugar en donde los había etiquetado. ¿Podía haber creyentes LGTB+? ¿Podía ser amigo de ellos y compartir la misma fe?

Lo cierto es que, a lo largo de mis experiencias parroquiales (luego de mi conversión anduve apoyando en la pastoral de numerosas parroquias de la diócesis de Lima), se hacía evidente que no había un espacio donde ellos pudieran ser bienvenidos como tales. O lo ocultaban hasta que eran descubiertos o se descubrían y al poco tiempo ya no volvían a aparecer.

Fue así como conocí a Thomas (nombre ficticio, pero él sabe quién es). Me pareció un tipo muy tranquilo y equilibrado, porque ocultaba muy bien su drama interior de creyente LGTB+. Se sentía solo en ese sentido. No tenía a nadie con quien hablar en su parroquia porque pensaba que iba a terminar siendo retirado de ella por “mala influencia”. A él le daba la impresión de que su lucha no debía ni tenía que importarle a nadie.

Hasta que alguien lo descubrió y dejó de ir. Con el tiempo, me enteré que el párroco (por medio del coordinador del grupo juvenil al que él asistía), lo había invitado a tomarse un tiempo para reflexionar sobre sus “intenciones” en la parroquia, y fue así como Thomas terminó odiando por un largo tiempo de su vida a la Iglesia y a los curas, viviendo, por el contrario, una espiritualidad a su manera. Sin embargo, no dejaba de rezar a Jesús y la Virgen porque estaba convencido de que ellos sí lo entendían y lo amaban.

A Thomas le parecía incomprensible el cristianismo vivido en una comunidad. Hasta que un día, y a punto de dejarlo atrás en su vida, conoció a un sacerdote joven, quién le pidió conversar y pasar tiempo con él. A este sacerdote le interesaba Thomas de verdad, y Thomas podía percibirlo.

Grande fue mi sorpresa cuando Thomas me contó que el sacerdote, después de escucharle cómo había fallado muchas veces en lograr enamorarse de una mujer y de dejar para siempre sus relaciones homoafectivas –de las que se confesaba para luego de un tiempo volver a caer–, le había dicho: “Pero Dios no ha dejado de amarte… para Él, tú nunca has dejado de ser su hijo”.

No sólo algo se rompió dentro de Thomas, que empezó a llorar, sino también algo dentro de mí porque reconocí que, en mis propias luchas, yo también anhelaba escuchar esas palabras de boca de Jesús.

Desde aquel momento, Thomas no ha dejado de frecuentar la comunidad parroquial de ese sacerdote, con quien se confiesa religiosamente una vez por semana y conversan a menudo, renovando su amor por Dios en medio de sus luchas a partir de que otro cristiano le dio su tiempo y su comprensión, contrariamente a cualquier sermón descalificador o amenaza para después de la muerte.

Fue así como pude darme cuenta que más allá de la batalla cultural contra la ideología LGTB+ (lo que no niega que cuando se tenga que decir públicamente las cosas con firmeza, que no es lo mismo que violencia, se tiene que hacer), existían personas reales de carne y hueso en nuestras parroquias, grupos y movimientos que luchan en silencio por compaginar su fe con su atracción por el mismo sexo, sin tener a nadie con quien compartir dichas luchas y sin tener que dejar sus comunidades. Se supone que la Iglesia, en palabras del Papa Francisco, es más un hospital para pecadores que una funeraria.

Pero también pude darme cuenta, al conocer a otros como Thomas, que el “dejar hacer y dejar pasar” tampoco era lo que estos creyentes LGTB+ querían para sí dentro de una comunidad cristiana. En efecto, en el Evangelio se muestra cómo Jesús amó con locura a aquellos que incluso no lo aceptaban a Él, que es la verdad, pero sin renunciar, a su vez, a ser y proclamar la verdad. Y para ser justos, esto es verdaderamente amar.

Si Thomas no hubiera hallado una comunidad cristiana hubiera ido tras otra, de cualquier índole e incluso secular, donde se hubiese perdido en definitiva su vida sacramental, aunque encontrando compañía y comprensión, pero, terminando como muchos otros LGTB+, en el ateísmo y renegando, como lastimosamente es común, de todo lo relacionado con Dios.

COMENTARIOS