Carlos Rivera

Literatura y santidad

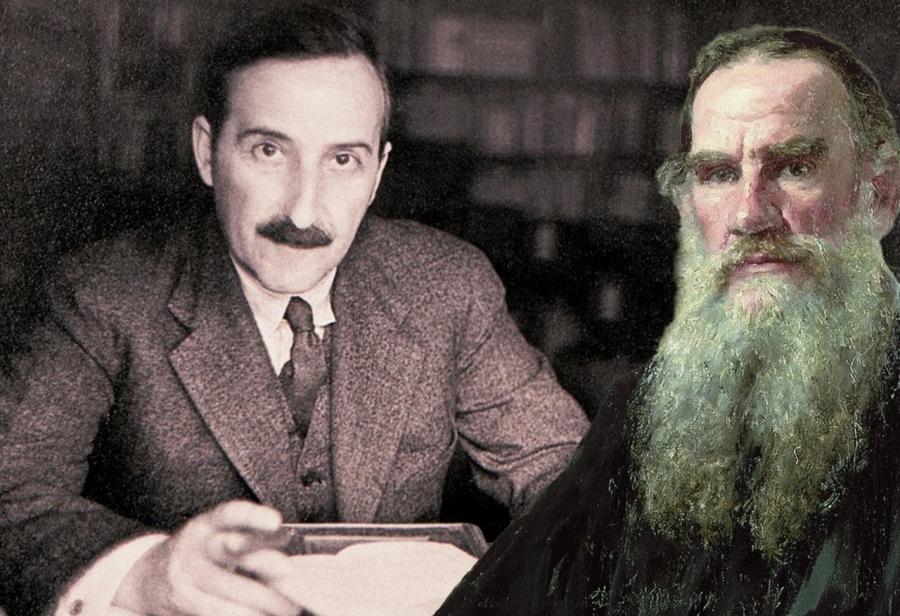

Sobre la biografía de Tolstói escrita por Stefan Zweig

No hay nada que obre con mayor intensidad y que obligue a los

hombres a uniformar sus opiniones, como el ejemplo de una

labor mundial y, por último, toda una vida humana. (22 de marzo

de 1894, Diario, de León Tolstói)

Me abruma la incertidumbre, se me contiene el aliento. Trajino conmovido tras la lectura de aquellas páginas de la abreviada, pero inmensa biografía Tolstói; escrita por Stefan Zweig (Editorial Zig-Zag, Chile, 1935).

El escritor austriaco despliega su gigante intelecto y estilo selecto acerca de la vida del enorme escritor ruso, León Tolstói. Una semblanza, magnánima en todo su esplendor: lenguaje, belleza y hondura. Un genio describiendo a otro genio. Logra crispar sus miedos y bravatas de egolatría, sus pesares de anciano con la humanidad y esa visión desencantada del viejo novelista con las cosas materiales que a cualquier mortal complacen o permiten un feliz peregrinar por este desdichado mundo.

Tolstói, conde ruso, colmado de fortuna, cariños de familia y reconocido en el mundo entero como genio de las letras, ¿qué más puede pedir a la vida? Pues nada, pero era nada lo que tenía y no en un sentido de objetos o afectos sino de vacío espiritual. Esa sórdida nada que se respira y se mastica cuando el cuerpo emite gritos y llora con la fisiología de la incomprensible existencia. Por eso ya no quiere ser patriarca, ahora quiere ser santo. No solo salvar hombres sino salvarse a sí mismo.

En el primer capítulo, titulado «Acordes previos», Zweig empieza citando la vida de Job:

«Vivía un hombre en el país de Hus. Por su manera de ser era temeroso de Dios y apartado del mal. Su hacienda se componía de siete mil, ovejas, tres mil camellos, quinientas borricas y, además, tenía numerosa servidumbre. Era el más opulento de todos los que vivían hacia el oriente»

Zweig compara esa dicha temporal del patriarca Job con la de Tolstói: vida esplendorosa, de satisfacción, fortuna, goces mundanos y perdurables; premunido de deleites baladíes, un día exclamó orgulloso: «Soy feliz en absoluto». Esta primera comparación de las escrituras con la vida de Tolstói podría confundirnos que Zweig pretende moralizar con los evangelios la vida del escritor ruso, pero no. Relata y describe con poética verdad sucesos, actitudes o manías sin martirizarnos con una cronofobia o una adjetivación pueril. Sus juicios son breves, duros y ásperos, jamás cae en la ofensa, pero sí la confronta desde la tribuna del hombre inquieto y curioso, aquel que también sabe de las experiencias y filosofa con los saberes de la humanidad. Intenta hacer comprender al mundo que Tolstói, a pesar de su sobrehumano talento, era un mortal más. Insatisfecho e imperfecto.

Entonces, de un momento a otro, Tolstói abrazó la nada, la desazón de la existencia. Su mujer e hijos se extrañan de aquel carácter —repentino— sombrío de su padre; al igual que Job, empezaron las torturas, cambiando su vida para siempre.

Ya en los últimos años —nos dice Zweig— Tolstói intenta la santidad, ya había coexistido con los campesinos, labró la tierra, comió con ellos, sufrió esos pesares desde un ánimo experimental. Pero faltaba más: el autor de Guerra y paz perseguía tal vez una gracia o un acto que le otorgue esa dicha y, por ello se refugió en la búsqueda del martirologio: abandonar sus aposentos, dejar sus rentas y sufrir en carne propia desde la miseria —real y palpable— y hallar un camino de salvación. Ser pobre de verdad.

El santo debía obrar con el ejemplo, padecer su desdicha. Su mujer amenaza suicidarse ante esa posibilidad de locura; su familia lo cuida a fin de salvaguardarlo de la miseria adrede. Lo instan y chantajean manifestándole las implicancias de ese acto que intenta ejecutar. Ellos, en realidad, cuidan la fortuna del patriarca, o el eco social del qué dirán. Poco comprenden que Tolstói quiere redimirse. Huye, quiere, al menos a esa edad, trascender las maromas de su inservible fama y excelsa vida; quiere el silencio, alejarse de la vanidad, no ser reconocido, ir a morir en silencio y paz.

Al antepenúltimo capítulo, Zweig lo titula «Fuga hacia Dios» y extraemos estas líneas:

«Se embarca en un tren, y en un maloliente y sucio carro de tercera clase, envuelto en su capa. León Tolstói, el fugitivo hacia Dios, se sienta acompañado solo por su médico».

Continúa con la crónica de drama y redención: «Pero ya no se apellida Tolstói. A semejanza de Carlos V, señor de dos mundos, que voluntariamente había depuesto las insignias del poder, a fin de sepultar en el sepulcro del Escorial, así Tolstói ha abandonado, conjuntamente con su dinero, hogar y renombre, también su apellido. Se llama ahora T. Nikolayev».

Ya no le basta con huir, ahora quiere ser ninguno. En el monasterio de Schatrina se despide de su hermana, teme ser reconocido y llevado a la fuerza a su hogar. Huye hacia Bulgaria, hacia el Cáucaso busca el horizonte de su soledad.

Pero algo pasa en pleno tránsito de fuga:

«En Astapovo, una pequeñísima estación, tiene que hacer algo. El herido de muerte no puede proseguir. No hay ni una posada, ni un hotel, ningún departamento principesco donde poderlo albergar. Avergonzado, el jefe de la estación ofrece su vivienda, es una casa de madera, de un piso del cuerpo de la estación (lugar de peregrinación desde entonces para el mundo ruso) se transporta al enfermo hacia ella y, repentinamente, todo se ha realizado, todo eso que él ha soñado. Está en una pequeña pieza, baja y sombría llena de ratas y de pobreza, el catre de fierro, la escasa luz de la lámpara de petróleo.

Está súbitamente a muchas leguas del lujo y de las comodidades ante las cuales ha huido. En su lecho de muerte, en el último instante, todo se le presenta como lo ha deseado en su voluntad íntima: limpio, sin escorias; cual relevante símbolo, la muerte se amolda a su mano maestra. En pocos días se ha elevado el grandioso edificio de esta muerte, símbolo afirmativo de su doctrina que ya no puede socavar la envidia humana ni puede turbarla ni destruirla en su sencillez primitiva».

Dios ha cumplido con el deseo final del escritor ruso como si hubiera dibujado un epitafio soberano sobre sus últimas horas. Continúa Zweig:

«Las cosas de la vida se van tornando siempre más confusas para esta vida, la más esclarecida de entre todos los hombres y, como deteniéndose va, circulando la sangre por las desfallecientes arterias. En la noche del cuatro de noviembre vuelve a incorporarse y exclama quejumbroso: «¿Pero los aldeanos cómo mueren?». Aun la vida indomable se resiste a la muerte no menos colosal. Solo el siete de noviembre, la muerte se apodera del inmortal. La cabeza de alba envoltura reposa sobre las almohadas y se apagan los ojos que con más clara visión han visto el mundo. Y ahora, por fin, el incansable investigador ha logrado conocer la verdad y la esencia de la vida».

Stefan Zweig nos ha mostrado al pecador, al sabio, al poeta y, finalmente, al santo. Ha resumido con elevada sapiencia los andares del alma y la experiencia de Tolstói. Ha logrado transfigurar y explicitar esa redención humana. En el último capítulo de la biografía, que lleva por título «Armonía final», concluye:

«Sólo gracias a la autorepresentación del artista, el alma humana se hace terrenalmente tangible y el genio adopta formas».

COMENTARIOS