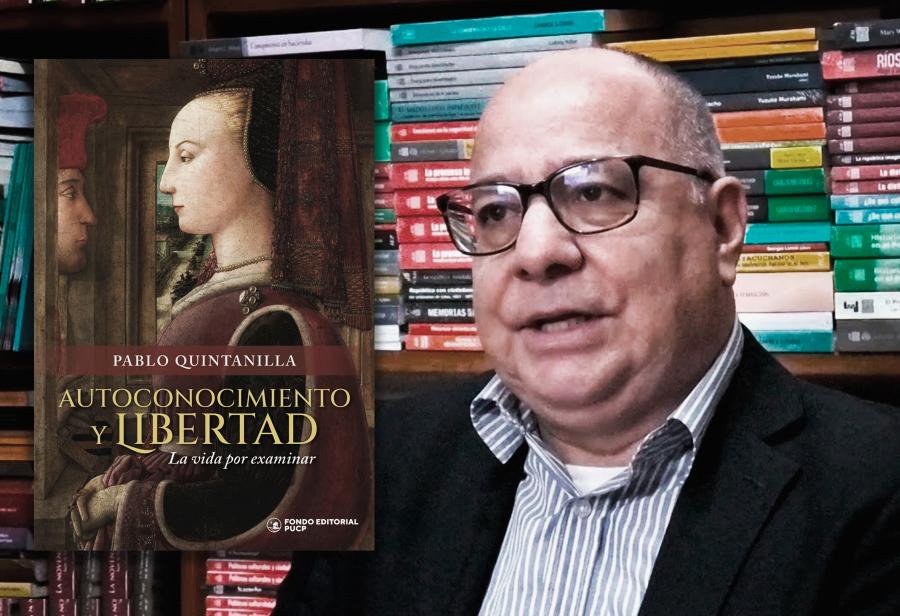

Juan C. Valdivia Cano

La vida por examinar

Sobre el libro “Autoconocimiento y libertad”, de Pablo Quintanilla

Comentar este libro de Pablo Quintanilla Perez-Wicht es riesgoso. La calidad y la cantidad de ideas, palabras y cosas y sus casi quinientas páginas, provocan el temor de quedarse corto –por un lado o por el otro- ante la sorprendente cantidad de virtudes filosóficas o extra filosóficas de Autoconocimiento y libertad. La Vida por Examinar (Fondo Editorial PUCP, 2024). Esas dos palabras juntas, autoconocimiento y libertad, ya son todo un anuncio, un adelanto de lo que puede venir. Y no nos decepcionará, por decir lo menos.

No he leído un libro peruano de filosofía como este. Ya mencionaba la riqueza y prodigalidad de su fondo y la sobriedad de su forma, inseparables. Por eso estuve pensando en citar el Índice del libro entero, para que el lector no se vaya sin nada de mi parte. Y como no he decidido todavía nada, haré lo que el corazón mande. No es solo la enorme cantidad de conceptos y de razones, de perceptos y de afectos (parafraseando a Deleuze & Guattari). No es solo su apertura a las ciencias sociales y a las ciencias físicas o naturales y a todas las disciplinas humanas que ayudan a conocernos mejor a nosotros mismos: autoconocimiento. No es solo eso, pero “autoconocimiento” es la primera palabra.

Autoconocimiento es, para empezar, examen y conocimiento de la historia y del carácter de nuestras virtudes y sobre todo de nuestros defectos, limitaciones y debilidades, para liberarnos de ellas conociéndolas con cierta profundidad, liberándonos de las causas que lo provocan. Eso implica un aumento de potencia. Al parecer, lo que hacemos consciente, lo que traemos a nuestra conciencia, nos libera y nos hace más fuertes, más capaces, más imaginativos, etc.

Autoconciencia sin autoengaño (otro tema fuerte del libro). Es lo que provoca ese aumento de “potencia de libertad”, lo que dignifica más la vida humana (otra palabra fundamental aquí, sino es redundancia): “la vida por examinar”. El autor siempre está filosofando, aunque no siempre hablando de filosofía. Si bien utiliza con maestría tantos y tan variados recursos, siempre habla él. Es una perspectiva que se despliega filosóficamente a través de las otras perspectivas hasta llegar a la suya. No la verdad absoluta. La perspectiva tampoco es la visión aislada de un Robinson filosófico, fuera del tiempo y del espacio, y sin los otros. Eso no es posible. Es una idea fuerte en este libro: ”el triángulo del conocimiento”. Y todo parece obvio, hasta que el filósofo lo empieza a desmenuzar.

Mencionar la enorme cantidad de conceptos, cuya necesidad y exhaustividad (es decir, claridad y detalle), que queda bien demostrada en todo el libro, no quiere insinuar que se trata de una especie de diccionario (que no tendría nada negativo). No es un diccionario, los objetivos son distintos, hay un tejido de discursos y hay discurso y argumentación personal, etc. Hay mucha consistencia y felizmente insistencia en los conceptos implicados . Primero los presenta claramente y luego, capítulos después, los desarrolla a la vez que los engarza con los grandes y pequeños conceptos, expresos o tácitos, etc, que van apareciendo a lo largo del despliegue y actualización del objetivo mayor.

Hay ideas o conceptos o dispositivos básicos, empezando obviamente por el autoconocimiento y la libertad, su pluralidad de sentidos, para empezar. O el “triángulo del conocimiento”, que nos puede servir de ejemplo de simplicidad aparente, que los hace casi evidentes porque están frente a nuestros ojos, pero no los tenemos en cuenta en la vida real porque aislamos nuestro “yo” del resto. Claro, después que nos lo cuentan sí lo entendemos, pero antes no lo habíamos tenido en cuenta en nuestra existencia diaria. No habíamos caído en cuenta del “triángulo del conocimiento”. El individuo, el otro y un contexto.

Luego, hay por lo menos tres actores que no pueden faltar: el individuo, (no el “yo” que también está en cuestión hace rato) inseparable de un contexto social, histórico, lingüístico, psicológico, cultural en fin. El individuo inimaginable e imposible sin los otros, sin “el otro” y sin contexto, fuera del tiempo y del espacio: “Por eso el autoconocimiento, señala Pablo Quintanilla, no es puramente introspectivo sino toma en consideración los vínculos que tenemos con los otros y el mundo que compartimos con ellos (…) Ninguna de ellas es posible sin las otras y cualquiera de ellas pasa necesariamente por las otras. Más aun, ninguno de los tres vértices es conceptual, causal o temporalmente anterior a los otros ” (pág. 50-51).

Y aquí lo evidente se hace un poco menos evidente, porque: ¿qué significa que esos tres vértices no sean uno anterior al otro y cuáles las consecuencias? Y así sucesivamente . Otro ejemplo de eje temático es la decisiva e histórica tensión polémica entre libre albedrío y determinismo en la conducta humana, a partir del “estado de la cuestión” conceptual en su devenir histórico, que el filósofo nos pone en bandeja. La rigurosidad, la clara exhaustividad, la consistencia, aquí también campean.

Libertad vs. Determinismo, es un problema que atraviesa el libro y que parece insoluble. Después de un gran trabajo preparatorio, el autor propone una salida límpida y bien explicada. Se llama cortesía con el lector. Y lo hace con todas las cuestiones problemáticas, da la cara. Aquí solo invito a su lectura tocando algunos puntos.

Otro asunto es la causalidad. ¿Hay vacíos causales en el mundo humano? Lo que sí hay son extrapolaciones. Por ejemplo, en nuestro medio, extrapolamos la causalidad del mundo físico natural al social, humano o histórico y jurídico. En el mudo jurídico opera la imputación más que la causalidad, como recordó Kelsen. Aquí opera un ser consciente y creativo, humanamente libre debido a esa conciencia que se mira a sí misma y que se comunica mediante un lenguaje que no es reflejo de la realidad, sino órgano constituyente. Sabe que se mira y que puede mirarse. Y no marcha en la vida por causas naturales o físicas solamente, sino por ideales, objetivos, valores, ambiciones, deseos, etc.

La causalidad se pone en cuestión, su aplicabilidad y sus límites, teniendo en cuenta que ya está en cuestión desde David Hume. Y hay que hacerlo. Pero en este caso hay una propuesta y una salida muy bien fundamentada y filosóficamente sostenida con respecto a ella. Porque quedaba siempre una pregunta: propósitos, objetivos e ideales ¿no estarán también condicionados a su vez? ¿No será el determinismo la última palabra? ¿No estaremos condicionados para ir contra el condicionamiento también? ¿contra el determinismo?

El filósofo explora prolijamente todos los vericuetos y referencias de esta crucial discusión (determinismo-libre albedrío) a lo largo de la historia, en sus expresiones contemporáneas, y el carácter de la discusión misma. Utiliza todas las páginas que necesita y múltiples disciplinas, pasando de una a otra sin solución de continuidad. Y las utiliza cuando las necesita y donde las necesita, solamente teniendo en cuenta, en cada línea, el objetivo : las múltiples vinculaciones entre autoconocimiento y libertad y lo que puede entenderse por “autoconocimiento” y por “libertad”. Y por qué son inseparables.

Y como en cada caso, deja la palabra previamente a una enorme cantidad de referencias (como aparecen al final del libro), que varían de acuerdo al asunto, que luego el autor siempre desmenuza críticamente, una por una, en la misma descripción de las controversias. Y no deja de dar su postura; siempre sensata, bien fundada, inteligente y convincente.

Y como no podría ocurrir de otra manera, sin ápice de exageración (no es muy filosófica) en cuanto a la redacción, a la forma, a mi modo de ver es de una calidad especial, no solo por su sencillez y precisión, sino por la gran riqueza de vocabulario y recursos sintácticos para explicar, en cristiano, los a veces intrincados conceptos filosóficos y no filosóficos, sus relaciones y diferencias, y los problemas, siempre claramente presentados.

Lo que no se puede negar, después de leerlo, es que se trata de un libro enorme –y no me refiero a su volumen o peso– de un libro de filosofía muy poco frecuente, de un libro impresionante por donde se le mire. Y donde se le mire.

COMENTARIOS