Carlos Adrianzén

La gran oportunidad

Reflexiones en un ambiente local y global de alta incertidumbre

Hoy enfocaremos cuentos de vaqueros. De vaqueros estadounidenses y de los otros. Me refiero a las múltiples interpretaciones de lo que viene sucediendo en la economía estadounidense, desde hace ya un buen tiempo.

Es juicioso reconocer que en las últimas décadas prevalece y se profundiza el conflicto de bloques que gobiernan jugando cada vez más cercanos a las antípodas –poses judeo-cristianas versus neo-marxistas–. Como en todo cuento de vaqueros que se respete, pululan héroes, bandidos y sheriffs republicanos y también, similares demócratas.

Cada uno inventa sus cuentos entre la culpabilidad –los republicanos y afines– y la desautorización –los demócratas y afines–. En los Estados Unidos –como en el resto de las naciones del planeta, exceptuando a los que ya cayeron en un totalitarismo extremo– lo sucedido no ha sido para nada un proceso armonioso. Es que el impacto de la inesperada segunda llegada al poder de Donald J. Trump ha sido algo muy distinto al de otros expresidentes republicanos. Trump se comporta esta vez menos diplomático y predecible.

El error de sus opositores pasa por omitir que ellos lo explican. El criticado estilo trumpista resulta tanto lo que ha elegido la mayoría cuanto lo que refleja el humor post Joe y Hunter Biden. Es curioso que no solo no lo interioricen, sino que dibuje justamente lo que más profundamente odian los neo-marxistas norteamericanos. Tanto sus militantes, cuanto sus tontos útiles, además de sus detractores en el resto del planeta.

Pero si esta parafernalia no era nada aburrida y el deterioro marcado de la institucionalidad gringa algo trascendente, esta semana, la explosión de la guerra arancelaria ha alborotado los mercados bursátiles y cambiarios dentro y fuera de los Estados Unidos y –especialmente– a las plumas mercenarias de todo el planeta.

Resignémonos. Solo Dios conoce el futuro. La incertidumbre sobre cómo se comportará cada quien es enorme. Si. Ambos bandos se han creído sus propios entuertos estadísticos, errores y sesgos ideológicos. Eso, justamente, hace al buen Donald más fuerte y más incierto de lo que realmente es.

Hoy se habla con una sorpresa sospechosa de inflaciones y recesiones que ya estaban sobre el tablero un día antes. Esto último, estimado lector, no puede descartar lo per-se tremendamente dañino –ni las oportunidades– que podría despertar una escalada mayor de la guerra comercial; ni los riesgos de pasar al nivel siguiente, con sus dos maldiciones. El tránsito hacia comportamientos totalitarios (reflejados en la suicida respuesta española a la suba de los aranceles); y el uso de las armas.

Esbozado esto, los invito a desinflar globos. A desmantelar alguno de los cuentos de vaqueros -gringos y/o globales-; y a tratar de ubicarnos en un contexto severamente incierto. Pero, sí; esto es lo único que, en un contexto enrevesado, podemos afirmar con cierta comodidad. Vivimos en tiempos de extrema incertidumbre económica y geopolítica.

Un día antes de que llegase Donald… ¿acaso la economía estadounidense estaba bien?

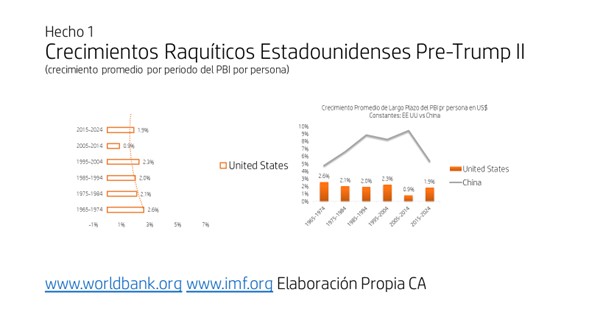

Pues no. El primer gráfico –Hecho I– nos aleja de creer en ello. Eso de que al Sr. Biden le iba bien en materia económica. Ya desde antes de los años noventa, a los Estados Unidos lo caracterizaba -más allá de algunas fluctuaciones inflacionarias y un cúmulo de brechas fiscales, externas y la explosión de su deuda pública- un crecimiento económico raquítico.

Su deterioro y performance frente a la República Popular China trascendía el corto plazo. Y hablamos de cifras que cierran el 2024. Puro Bush, Obama, Trump I y Biden. Esto nos lleva a repetir una blasfemia para los neomarxistas. Si a partir de hoy el enfriamiento norteamericano se profundizara –por errores propios de manejo económico del recién llegado– haríamos mal en ignorar las tendencias de la deplorable situación previa.

El gráfico no da pie a optimismos fundados.

El gráfico no da pie a optimismos fundados.

Y entonces, también como se repite, ¿la Unión Europea estaría mejor que nunca?

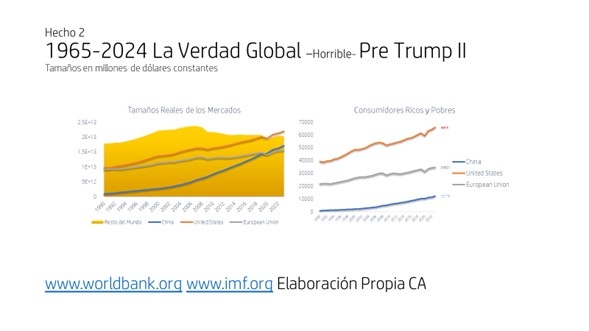

Con los EE.UU. creciendo raquíticamente y muy por debajo de China, la percepción de que la Unión Europea estaba bien o mejor que nunca en materia económica era una creencia tácita. De hecho, muchos peruanos en los días del golpista Castillo Terrones migraban hacia una tormenta geopolítica perfecta.

Pero no. El segundo gráfico describe una unión europea que combinaba naciones no solo ricas y pobres, sino enriqueciéndose y empobreciéndose, Con un promedio de ingresos muy distante de Noruega por debajo del producto por persona de un estadounidense y por encima de una nación subdesarrollada incumbente (china) la Unión Europea se situaba entre el rango de los segundones. Esto último, no solamente por razones demográficas (ver segundo Gráfico). Su opción mayoritaria (léase: Francia y Alemania) por el socialismo y el mercantilismo desenfadado, le pasaba la factura. Y –nótese– China y el resto del mundo los desplazaban.

¿Acaso el declive occidental no es aún –algo solo– incipiente?

Nada más falso. Es posible que –en ausencia de algún evento catastrófico adicional– los libros de historia económica nos contarán en el futuro (como ya lo escriben algunos) que este fue un periodo en el que regiones de Occidente desaparecieron gradualmente en términos económicos relativos. Los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Europea (y por supuesto, la invisible Latinoamérica de estos tiempos) reciben una tajada cada vez menor de la torta global. Están relativamente en picada.

Ambos pierden –sostenidamente– el tamaño de su porción en la torta de la economía global. En 7% los americanos y en 11% los europeos. Ver el Hecho 3. Aunque lo inquiete, el aludido declive podría no ser incipiente. Todos sabemos quién ha engordado aquí. Digamos pues, que, en la guerra comercial de marras, al menos dos vienen perdiendo claramente el paso, desde hace varias décadas atrás.

En ambos casos el declive relativo es enorme, muy significativo económico y políticamente; e implica la gran Degeneración institucional anticipada con brillantez por el norteamericano Thomas Sowell y el inglés Nial Ferguson. Nótese aquí que existen ideologías y aranceles, pero también se han inflado sobrepuestas barreras paraarancelarias; repletas de ideología. Nada fue casual. El trabajo de Marcuse y Rawls se fue cocinando y se estaría cocinando todavía hoy.

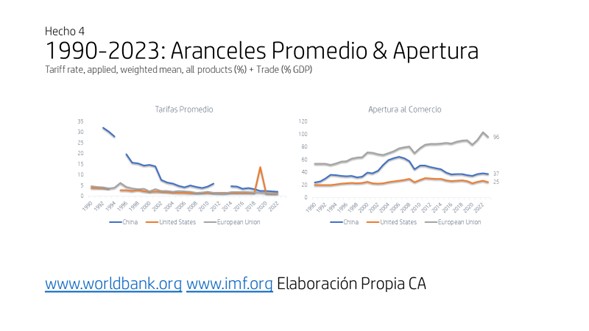

Pero algo no cuadra. ¿No es acaso cierto que la liberación comercial post noventas fue exitosa?

Ceteris paribus, una severa reducción arancelaria debería haber elevado el excedente del consumidor global muy significativamente. El cuarto gráfico de estas líneas contrasta, en el subgrafo de la derecha –dislates estadísticos fuera– que el tamaño del comercio exterior en Estados Unidos, la Unión Europea y China reflejó sus características institucionales, así como un generoso uso de las barreras paraarancelarias en muchas plazas.

En español simple, hubo una rebaja arancelaria y reveladoras diferencias en otros planos de lo que hubiera implicado una liberalización plena. No puede ser pues exitoso algo que es incompleto o desmontado.

Entonces una pregunta se cae de madura…

Entonces una pregunta se cae de madura…

La llamada rebaja arancelaria, ¿ha beneficiado igualmente a todas las naciones?

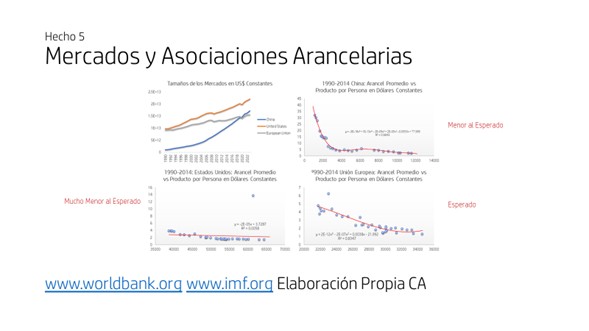

El tiempo aclara las cosas y el quinto gráfico también. Notemos que, a muy grosso modo, usando las cifras de la base de indicadores de Desarrollo Global del Banco Mundial para el 2023, el planeta puede ser dividido en cuatro bloques del producto mundial: la China (22.8%), los Estados Unidos (29.3%), la Unión Europea (20.7%) y el variopinto Resto del Planeta (27.2%).

A pesar de su declive –y debido a lo elevado de su capacidad de gasto per cápita– China tendría un margen más espinoso en una pronunciada guerra comercial. Esto se aplica igualmente para la pléyade de naciones con intereses económicos contrapuestos dentro de la Unión.

Naciones como Albania, España y en el resto del planeta (diversas naciones socialistas latinoamericanas) enfrentarían escenarios mucho más quebradizos bajo un conflicto comercial prolongado. Y si, los otros tres subgrafos de la quinta figura, muestran que las asociaciones temporales de las rebajas arancelarias de cada ambiente han sido disímiles.

Merece destacarse que la rebaja arancelaria en Estados Unidos, desde 1990 a la fecha, no tendría la relación unívoca y negativa con su producto por persona, esperada a modo de catecismo indubitable –por algunos globalistas–. Aunque una correlación sencilla no implica otra cosa que un escozor estadístico, nótese que en ese país las prácticas de gobernanza estatal neo-marxistas avanzaron significativamente en las últimas décadas.

A pesar de lo tóxico del mercantilismo, en cualquier nación, de consolidarse esta evidencia preliminar sugiere que los daños asociados a una drástica elevación arancelaria pueden ser mucho mayores en China o la Unión Europea. Observación que solamente abre planos para su discusión, desde la perspectiva de una prolongada guerra comercial.

Aunque prolifera la incertidumbre sobre los próximos pasos de cada quien –en planos financieros, institucionales, arancelarios y para arancelarios– podríamos decir que nadie ganaría… pero que algunos perderían mucho.

Reflexionando hoy, en un ambiente local y global de alta incertidumbre

Nadando en cuentos de vaqueros, intereses non-sanctus, odios viscerales y creencias ideologizadas, reflexionar fríamente sobre los perfiles de un conflicto económico y geopolítico en pleno desarrollo, resulta un ejercicio delicioso.

En estas líneas nos interesó solamente tratar de limpiar la mesa de tantas creencias difundidas y sospechosas. Pero la cifras torturadas, confesaron. Para el Perú algo resulta muy claro, Con 0.2% del PBI mundial, nos debe interesar hacernos mucho más atractivos y competitivos. Léase: depurar la gobernanza estatal, cerrar la brecha fiscal y defender a ultranza la estabilidad nominal de la plaza y desmontar trabas a la inversión extranjera y el comercio exterior. Si lo hiciéramos, nuestro futuro económico mediato podría ser mucho –pero mucho– mejor de lo que creemos.

No nos paralicemos. Toda gran crisis, pues, encubre una gran oportunidad.

COMENTARIOS