Carlos Adrianzén

Algo más que estancados

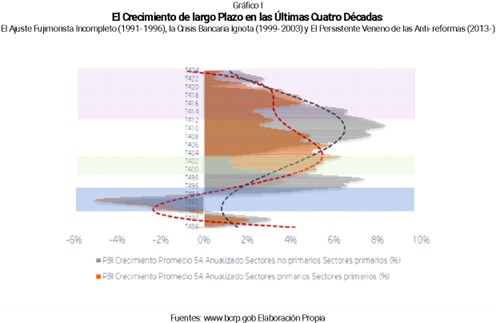

El crecimiento de la economía peruana en las últimas cuatro décadas

Se escriben y repiten muchas cosas sobre la economía peruana. Casi todas enfocadas en el corto plazo, tanto en la favorable evolución de la inflación cuanto en la fortaleza regional del Sol. También se escribe sobre otros temas espinosos cotidianos. Los retrocesos populistas provenientes del Congreso de la República; la lenta recuperación de la inversión privada; y del preocupante y sostenido deterioro de sus cuentas fiscales y la apuesta por solventar las pérdidas de las empresas estatales. Poco se encauza hacia sus tendencias de largo plazo.

En estas líneas graficaremos tres detalles que sellan el largo plazo económico del Perú actual.

Borrando el milagro

Otra vez busquemos la perspectiva. Enfilados en el lapso comprendido entre el segundo gobierno de Belaunde Terry y la actualidad (con cifras de cierre al año pasado), es útil recordar lo que, en su momento, se etiquetó como el Milagro Peruano. Una recuperación económica post noventera que sorprendió a casi todo el mundo. Para comprenderlo resulta clave reconocer lo que nos pasó.

A fines de la década de los ochentas, luego del enorme fracaso económico de la dictadura militar Velasquista –sellada por sus masivas corrupción, ineptitud y retrocesos– y ya percibidos en unos de los primeros africanos de Latinoamérica, los militares socialistas de aquellos años entregaron el gobierno a los civiles mientras el voto popular reubicaba en el poder el mandatario traicionado. Pero el país ya era muy distinto. Sus judicaturas, sus escuelas, sus fuerzas armadas, su burocracia estaban simultánea y severamente descapitalizadas.

Con el segundo gobierno de Belaunde Terry, y el primero de Garcia Pérez (con la acomodaticia Izquierda Unida). pocas cosas cambiaron. Si es que acaso el vector de deterioro institucional no se profundizó hacia la izquierda. Para portarnos mal y cuantificar cuánto retrocedimos económicamente nada mejor que algunas cifras. En ellas se contrasta la magnitud del nefasto retroceso socioeconómico asociado al velasquismo.

Primero ponderemos el retroceso. Por ejemplo, entre 1969 y 1991 el ingreso de un singapurense había crecido 286.9% en dólares constantes); mientras que el de un peruano se redujo en 19.8%. Segundo, su magnitud. Según las cifras de Angus Maddison, la destrucción económica de la dictadura y su periodo de influencia, igualó en toxicidad al desplome acumulado del ingreso por persona francés durante la segunda Guerra mundial.

Luego de este desastre –ignorado en el grueso de la narrativa oficial sobre la historia económica del Perú– a inicios de los noventas, con Boloña y compañía, se cambió el rumbo económico del país. Pero a medias.

De este episodio tendremos que reconocer algo. El ajuste fujimorista –macroeconómico e institucional– fue parcial (1991-1996). Fríamente hablando, las contradicciones subsecuentes fueron previstas y previsibles. Ergo, la costosa crisis bancaria (1999-2003) fue lógica. Y es que, las reformas de mercado a medias siempre fracasan. En este caso, merece subrayarse que el mantenimiento de patrones de gobernanza Velasquistas (i.e.: corrupción burocrática, incumplimiento de la ley, et al) se mantenían subyacentes.

Con ello, llegó un nuevo cambio de rumbo… pero hacia la izquierda. Me refiero a las anti reformas de Toledo, Humala, PPK-Vizcarra, Castillo y Boluarte (2013-). No fue para nada casual lo mostrado por la Figura I. El crecimiento de la producción primaria y no primaria fue errático. Nunca se registró un ritmo sostenido de robusto crecimiento económico. Caídas y recuperaciones efímeras, como siempre.

No entendimos lo fundamental. La prioridad era (y es) mantener en forma sostenida un crecimiento alto del producto por habitante. Para ello era fundamental profundizar –a como dé a lugar– reformas de mercado, macroeconómicas e institucionales. Pero, se hizo todo lo contrario. Se introdujeron una serie de anti reformas a modo de un popular regreso al socialismo mercantilista, usual. Particularmente desde el 2012.

Metafóricamente, la nave subía y bajaba. Nunca alcanzó la altura requerida por un lapso relevante.

Pero nótese: en el proceso de la aniquilación del milagro peruano, se nos aplicó un poderoso tranquilizante. Todos repetían –particularmente los activistas de izquierda y los medios de comunicación– que el (ya desmantelado) modelo liberal aún se estaba respetando.

Después de todo, nos machacaban que éramos una economía como la venezolana, dizque primario exportadora. Los llaneros tenían petróleo y nosotros… minerales. Erramos pues un país minero, bendecido de recursos naturales.

¿Somos un país minero?

Con la atingencia de que la historia de Sudamérica resulta espléndida en casos donde se configura la maldición de los recursos naturales (léase, estos siempre se desperdician), el primer gráfico contrasta que, el alto crecimiento asociado al milagro peruano, ya hace varios años atrás, era solo una creencia.

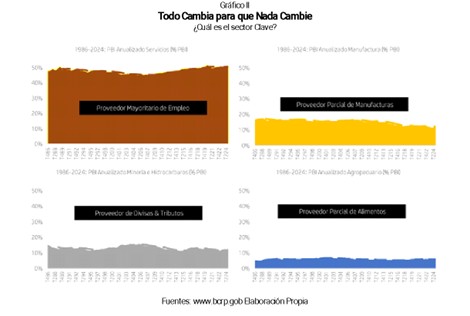

El siguiente (Ver Figura II), nos recuerda que no cambiamos mucho. El sector más importante –creador mayoritario de empleos– no era, ni la minería, ni la industria, ni el agro. Era el Sector Servicios que había aprovechado –mejor que otros– la liberación a medias de la economía nacional.

En medio de la batahola de gobiernos de izquierda a la Minería y Pesquería local –y últimamente a la agroexportación– se les había etiquetado como sectores a saquear (proveedores de divisas e impuestos) con impuestos y regulaciones. Nadie decía ni pío.

Al final de las anti reformas, hasta el sector Servicios creció menos y producía la mitad del PBI; mientras todos los sectores primarios se comprimían hacia la quinta parte del PBI.

Todo cambió –dos veces– para que nada cambie; como en el Gatopardo siciliano.

¿Dónde estamos hoy?

La respuesta al tercer gráfico de estas líneas tiene una respuesta meridiana. Actualmente, con Dina Boluarte con fecha de expiración, el crecimiento quinquenal promedio de cuatro sectores de la economía nacional –si deducimos de éste el ritmo actual de crecimiento demográfico– registran hoy un crecimiento per cápita negativo. Me refiero a Servicios, Minería, Manufactura y Pesca. El resto estaría muy cerca de cero. Otra vez perdemos el tiempo.

Recuerde, una recesión implica dos trimestres o un año de crecimiento real del PBI per cápita negativo. Considerando que medimos aquí crecimientos quinquenales promedio, el panorama a fines del 2024 resulta limítrofe. Y pecando de optimistas.

COMENTARIOS